Desmarets de Saint-Sorlin, Roland

Citer cette fiche

Imprimer cette fiche

| [1] [2] | Appel de note | |

| [a] [b] | Sources de la lettre | |

| [1] [2] | Entrée d'index | |

| Gouverneur | Entrée de glossaire |

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8228

(Consulté le 06/05/2024)

Beau-frère du médecin Jean Merlet et frère aîné de Jean Desmarets de Saint-Sorlin, [1] mais sans lien de parenté avec le théologien calviniste Samuel Desmarets, Rolandus Maresius [2] (Paris 1594-ibid. 1653) avait suivi quelque temps la profession d’avocat, puis l’avait abandonnée pour s’adonner entièrement à la culture des belles-lettres. Écrivain peu connu et érudit qui se complaisait dans la société d’hommes distingués, notamment du P. Denis Petau, son ancien maître, de Gilles Ménage, ou de Gabriel Naudé, Desmarets a laissé quelques ouvrages latins, dont :

- un recueil de 25 distiques intitulé Elogia Illustrium Gallorum, quorum imagines in tabellis depictæ cernuntur in porticu Ricelianum ædium [Éloges des illustres Français dont les portraits peints se voient dans la galerie du château de Richelieu] ; {a}

- le bref In Gabrielem Naudæum Epicedion [Épicède pour Gabriel Naudé] ; {b}

- deux livres d’Epistolarum philologicarum [Épîtres philologiques], {c} où sont imprimées les trois lettres latines non datées, qu’il a écrites à Guy Patin et que contient notre édition.

- Sans lieu, 1636, in‑4o de 5 pages ; v. note [30], lettre 237, pour la ville et le château de Richelieu, dans le Haut-Poitou.

- 1653, v. note [1], lettre 325.

- Paris, 1655, v. notre bibliographie.

|

|

"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|

Une réalisation

de la BIU Santé |

|

Une thèse cardinale de Guy Patin :

« La Sobriété » (1647)

Codes couleur

Citer cet écrit

Imprimer cet écrit

Imprimer cet écrit avec ses notes

| [1] [2] | Appel de note | |

| [a] [b] | Sources de la lettre | |

| [1] [2] | Entrée d'index | |

| Gouverneur | Entrée de glossaire |

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8223

(Consulté le 06/05/2024)

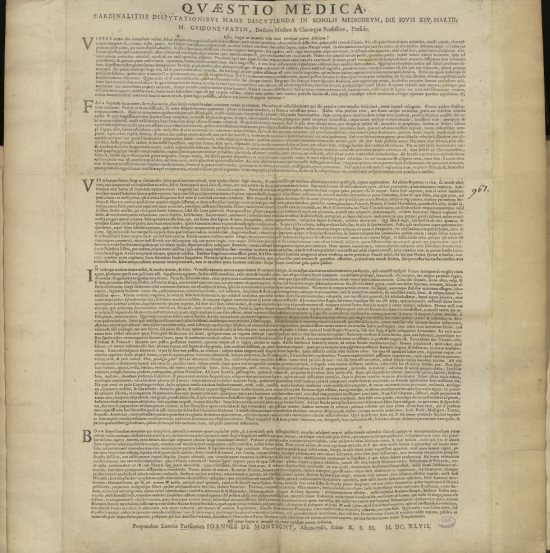

Quæstio medica,

cardinalitis disputationibus mane discutienda in Scholis medicorum die Jovis xiv. Martii,

M. Guidone Patin, Doctore Medico, et Chirurgiæ Professore, Præside.

Estne longæ ac iucundæ vitæ tuta certaque Sobrietas ? [1][1][2]

Article i [Texte latin]

« Tous veulent vivre longtemps et agréablement ; mais pour y parvenir, presque tous sont affligés de myopie quant à ce qui procure une telle existence ; à tel point qu’il n’y a pas de question plus ardue que la science de vivre correctement. Presque personne ne vit bien et longtemps, hormis tous ceux qui veillent à appliquer correctement et longtemps un petit nombre de moyens assurant l’intégrité de tout un chacun. L’isthme de cette vie est vraiment très court, et comme le passage d’une ombre ; [2][3] mais plus souvent par notre faute que par celle de la Nature. Elle exige légitimement son dû, que ce soit soit tôt pour certains, ou tard pour d’autres. Elle est tantôt bienveillante, tantôt sévère : à l’instar du juge décidant de châtier d’abord ceux dont la faute a été la plus vénielle, elle condamne à une mort prématurée quantité de parfaits innocents, avant qu’ils n’aient commencé à vivre, au moment même où ils s’y disposaient, [3][4] sans rien leur permettre que de voir le jour ; elle interrompt la course d’autres en la fleur de leur âge ; elle mène le reste jusqu’à l’extrême vieillesse, mais, si long soit-il, leur parcours ne compte que peu d’années. Il a certes duré tant qu’il a pu, mais à nos yeux, il paraît s’être écoulé rapidement, car il s’use en égarements : [4][5] on le passe à ne rien faire, à faire autre chose, ou à mal faire. [5][6] Chacun répugne distribuer ses biens à autrui, quand la seule avarice honorable est celle du temps dont on dispose, mais nous gaspillons notre vie presque entière à faire n’importe quoi ; et quand vient la fin, après l’avoir ainsi dissipée, nous voilà qui devenons prévoyants, nous méditons sur la fraction qui nous en reste et déplorons sa brièveté. Elle sera suffisamment longue si elle est tout entière bien employée, [6] si nous en avons confié plus que des miettes à de salubres conseils. Comment se fait-il que nous passions le plus clair du temps à trahir notre propre salut, et à nous ruiner la santé par la pire sorte de nourriture ? À la fois dociles et pervers, nous nous poussons mutuellement au vice ; [7] et dans cette folie qui nous est commune, nous nous perdons à suivre, sur l’exemple des autres et à la manière du bétail, les premiers à s’être engagés sur le mauvais chemin, car c’est par où on veut aller, et non par où il faut aller qu’il convient de passer. [8][7] Voilà pourquoi peu de gens jouissent d’une longue vie, et bien moins encore d’une agréable vie. En sont fort éloignés ceux dont les maladies sont les assidues compagnes, car ils traînent une âme misérable qui tire derrière elle, jour après jour, souffrance après souffrance. Nous ne savons compter le nombre de ceux pour qui la félicité n’est que déguisement, qui trouvent nécessaire de sembler heureux au milieu des chagrins qui leur rongent le cœur. [9] Si on ouvrait les cœurs des tyrans, que de coups et de déchirures ne pourrait-on y voir ! Comme le corps par le fouet, l’esprit est dilacéré par la violence, la débauche, le désir de vengeance, les mauvais desseins. [10][8] Que de gens sont profondément malheureux pour la seule raison qu’ils craignent constamment de le devenir un jour ! À ce troupeau appartiennent ceux qui, exhalant tous les parfums d’Arabie, cousus d’or et d’argent, aussi décorés que l’extérieur de leurs murailles, [11][9] ne possèdent pas, à l’intérieur, la moindre once d’esprit sain. Tout un chacun ne trouve-t-il pas sage de dire heureux ceux qu’une agitation stérile tient en haleine, et ceux qu’absorbe une molle tranquillité, comme sur une mer d’huile, ou le loisir de faire ce qu’ils veulent ? La paix du corps et de l’esprit procure certainement une riante et excellente raison de vivre. Pourtant, quant aux biens du corps, la condition d’une tête de bétail ne se mesure-t-elle pas autrement mieux que celle d’un homme ? Dénuée et privée de raison, la vie des mouches et des vers est un bien, [12] mais celle de l’homme en est un s’il est en bonne santé et s’il pense droit. De fait, nous ne vivons vraiment et agréablement que si, exempts de tout désagrément du corps, nous travaillons à acquérir une bonne intelligence : malade est celui qui, jouissant d’un corps solide, est moins valide d’esprit. La santé est donc parfaite seulement quand ces deux parties sont à égalité, comme deux chevaux attelés à un char, sans qu’aucun ne s’appuie sur l’autre. Bien que la possession d’un si grand bien soit aussi rare que fugace, a-t-on tort de juger qu’une vie sans but est brève et ingrate ? »

Article ii [Texte latin]

« Nous courons pour fuir le destin, mais nul ne lui échappe, bien qu’il saisisse les uns tôt, les autres plus tard. Personne ne s’oppose impunément à lui : même ceux qui ont soumis les peuples à grand fracas lui tendent à regret le cou. [10] Certes, nous naissons tous de manière semblable, mais nous affrontons la mort de façon dissemblable, tout autant qu’à des âges inégaux. Beaucoup s’en vont avant la maturité, mais peu hors des exigences de la nature. Nul ne vit au delà du temps imparti, [13][11] et nul n’a jamais, par faveur ou par artifice, retardé le terme fixé pour chacun. Esculape [12] en personne ne saurait pas même y ajouter un instant, sans parler d’un chimiste [13] vendeur de fumée avec son or potable (comptable) [14][14] Souvent pourtant les conseils d’un sage médecin retarderont la date du trépas, que hâte une erreur de régime. À qui veut jouir d’une très longue durée de vie, il faut un sang pur et un corps irrigué par une abondante chaleur native, bien tempérée par l’humide radical. [15][15] La riche conjonction de ces deux qualités ne garantit pourtant pas à tout homme de vivre extrêmement longtemps, bien qu’il lui appartienne entièrement d’empêcher cette salutaire humeur de se corrompre profondément ou de s’engorger. Parce qu’elle est le moindre de nos soucis, la mort s’avance en général à pas de loup et avant l’heure, elle est partout en embuscade, tant pour les jeunes qui quittent le port que pour les vieillards qui s’en rapprochent. Maints malheurs nous entourent en permanence, ils œuvrent pour elle et nous entraînent de-ci de-là, comme ballottés par les flots que secouent les ouragans du grand large. [16][16] La débilité innée n’y prend pas une part négligeable, car elle nous expose à toutes sortes d’accidents : le froid, la chaleur, le labeur nous offensent ; en revanche, l’inaction et l’oisiveté suffisent à nous anéantir. Nous ne tolérons pas tous les climats ; la faim et la soif nous menacent si nous n’y remédions pas promptement ; le défaut comme l’excès de boisson et de nourriture nous brisent ; le goût, l’odorat, l’éveil, le sommeil, etc., sont indispensables à la vie, mais il n’est pas rare qu’ils soient mortifères. Il est surprenant que l’homme supporte une telle accumulation de dommages, quand il peine à n’en supporter qu’un à la fois. Il s’agit de nous en tirer sains et saufs quand la tempérance ne nous a pas préservés en nous modérant ; mais qui jamais n’est séduit par les doux attraits de la volupté, [17][17] ou anéanti par un quelconque accident ? Un animal venimeux tue sur l’instant certains imprudents ; cet autre succombe, imprégné de vinaigre italien ; [18][18][19] ceux-ci sont emportés par la mer, ceux-là par la foudre ou par un éboulement ; des quantités meurent à la guerre, et ceux qui ont survécu aux batailles sont écrasés par leur maison, brûlés dans les incendies. Le jour et le lieu de la mort, qui est certaine, sont à ce point incertains que, pour l’éviter à toute heure, l’homme n’est jamais suffisamment sur ses gardes. À tant de causes si diverses de mort prématurée, s’ajoutent les maladies : bien plus fréquentes, elles sont dans la plupart des cas engendrées par nos propres vices. Quand par hasard elles ne nous ont pas tués, elles sont suivies d’affaiblissement et diminuent le nombre des années qui nous restent. Si une d’elles nous affecte intimement, nous courons sottement vers d’autres gens, chez qui on promet à chacun la vie pour de l’argent, [19][20][21] et où, la plupart du temps, c’est la mort qu’on achète à grand prix : les étiquettes des boîtes donnent le nom de remèdes, mais elles contiennent des poisons, ou peut-être souvent rien d’autre que de la crotte de souris. Quand la bourse qu’ils ont vidée chez ceux-là n’a pas atténué leur mal, vous verrez les malades caresser les genoux des médecins, très sérieusement résolus à dépenser tous leurs biens pour vivre et être soustraits au gibet de la mort, puis s’exposer sans relâche à de nouvelles souffrances [20][22] Une seule chaîne nous tient ici-bas liés les uns aux autres, c’est l’amour de la vie. [21] Pourtant, si la vie n’est rien d’autre qu’un mot, c’est en revanche et en réalité un pénible labeur, ou une lente mort, elle a bien plus le goût de l’aloès [23] que du miel. L’homme ne dispose-t-il vraiment de rien qui puisse balayer ces désagréments ? Nous en détournerions certes une grande partie et ne mendierions pas, par de honteux vœux pieux, une prolongation de quelques années, ou même quelques jours, si nous nous appliquions à prévenir les maladies, tout autant qu’à terrasser celles qui nous accablent ; mais une telle négligence de la santé nous possède que nous ne savons rien faire d’autre que la ruiner. Tu peineras à recouvrer celle que tu as perdue, même en ajoutant de l’argent à tes prières, mais il existe un chemin aisé et fort court pour conserver celle dont tu jouis à présent, pourvu que tu t’y engages sous de bons auspices. Toute l’affaire se résume au point qui suit. »

Article iii [Texte latin]

« Tu veux faire ton bonheur : sois frugal et sobre. Apprends que la plus grande maxime de l’art est de manger quand tu as faim. Fuis la diversité des vins [24] et les mets variés qui stimulent et flattent l’appétit, comme par enchantement. [22][25] Emploie le boire et le manger comme le viatique de ton existence, tout comme de ton trépas, et non pas comme de quoi remplir un récipient. Que ta main soit parcimonieuse, pour ne prendre que ce qui est suffisant, et que la modération des aliments te rende plus heureux que leur consommation. Le plus grand des biens est d’être privé de nourriture, au plus près du minimum indispensable. La plus salubre façon de vivre est de se conformer à la nature : elle demande peu, mais ce que désire l’opinion est sans limites. [23][26] C’est folie d’en désirer tant quand tu possèdes si peu. [24][27] Songe à quel point ton corps est petit : bien que l’intelligence le rende plus grand, elle n’en fera pas un géant. Nous avons souvent l’appétit plus gros que le ventre. [25] Du pain avec du sel l’apaisera quand il aboie, une collation l’aura calmé quand il gronde ; [26] s’il est bien éduqué, il ne sera pas un fâcheux trouble-fête, [27][28] un rien le fera taire, si tu lui donnes ce que tu dois, et non ce que tu peux, sinon il réclame tout ; s’il obéit mal, il te faut devenir sa marâtre, [28] car presque la seule faute à commettre est d’être clément à son égard. Ceci est l’unique et plus éminent précepte des médecins, qui te permettra de te passer d’eux : pour son maître, une bouche qui supporte d’être gouvernée vaut cent médecins. [29][29] Qu’on change une seule virgule à cette sentence quasi divine, et advient, finalement et dans tout son éclat, cette vieillesse que nul n’appelle de ses vœux, même malveillants : celle que proclament repousser les menteurs et les crédules, tout autant que les souffleurs chimistes, avec leurs tout-puissants artifices, leurs panacées, [30] leurs pantomimes, et autres herbes hermétiques, huiles incombustibles ou liqueurs énergiques. [30][31] Jamais le moly d’Homère, [32] le théômbrôtion [33] de Pline ou le dôdécathéos [31][34][35] n’ont égalé la puissance du précepte que j’ai énoncé : les maladies n’auront aucune prise sur celui qui ne se sera rien autorisé par delà ce que recommande la sobriété. Il n’est nul besoin d’avaler toutes ces pilules, de laper tous ces sirops et de vider presque toutes les pharmacies pour que la dégoûtante saburre des humeurs, fille de la gloutonnerie et mère des maladies, soit évacuée par le kermès de Cnide, [36] l’ellébore, [37] la scammonée, [38] l’antimoine (monstre diabolique parmi les remèdes) [32][39] et autres médicaments insensés, exotiques et souvent frelatés ; nous devrions plutôt en purger nos ordonnances, que les employer à nous purger le corps sans péril. [40] Ces remèdes sont propres aux intempérants qui, sachant bien qu’on troue les draps de lin aussitôt qu’on les lave avec du savon et du salpêtre, pensent qu’en avalant souvent des cathartiques [41] ils se nettoient promptement le ventre. Qui vit sobrement, sauf peut-être si sa naissance l’y a autrement destiné et si certaines de ses parties sont mal conformées, sera à l’abri de toute maladie et de toute corruption des humeurs, tant et si bien que jamais il ne manquera de remèdes. Si un coup le blesse, sa plaie n’ulcérera pas, mais cicatrisera toute seule et rapidement ; la peste elle-même, la reine des maladies, quel que puisse être son acharnement à tuer, respectera son excellence, comme elle s’inclina jadis à Athènes devant la tempérance et la quasi-divinité de Socrate. [33][42][43][44] Il va de soi que la vivacité de l’air, du lieu, du froid, du chaud et des causes externes s’affaiblit profondément quand ce que mangent et boivent les habitants ne procure aucune aide à l’ennemi. Mieux encore, sous l’empire d’un état paisible du corps, ce qui charme les sens procure un plus grand plaisir et paraît plus délicieux. Une mer calme est propice à l’éclosion des alcyons, [45] comme une bonne santé l’est à celle de la volupté. [34] Bien plus encore que le corps, l’âme tire grand profit d’une alimentation fort parcimonieuse. Une intelligence acérée fuit un gros ventre, et s’allie plus volontiers à un corps un peu mieux proportionné. Telle une étoile dans un ciel clair, l’esprit brille dans un corps svelte ; moins aussi il a de connivence avec le corps, moins il est habité par le vice. Un cœur paisible et maître de lui-même n’est pas troublé par la colère, n’agite pas de querelles, ne trame pas de révoltes ; il ne brûle pas d’assouvir ses envies ; la nourriture qu’il supporte n’est pesante ni pour son corps ni pour ses biens ; les voluptés ne le consument pas de feux dont il aurait à rougir. [35] Celui qui goûte à peine aux banquets sait imposer silence à son estomac en révolte. C’est à du pain, et non à des aliments sophistiqués, que songe une faim vraiment amie de la chasteté. [36] Les anachorètes chrétiens [46] (comme furent les Esséniens [47] en Palestine, peuple éternel chez qui pourtant nul ne naît) [37][48] veillaient jadis à la pureté de leurs mœurs par une alimentation simple, pour demeurer en bonne santé jusqu’à même atteindre l’âge de cent ans : le pain ou la datte du palmier, qui leur fournissait aussi de quoi se vêtir, composait leurs repas ; ils considéraient comme des gourmandises ce qui se mange chaud ou cuit ; ils buvaient de l’eau fraîche tirée de la source la plus proche ; ils se tenaient aussi éloignés du vin que des villes. Par la grâce de Dieu, les tout premiers tenants de cette frugalité et leurs successeurs vivaient quatre-vingt-dix ans, dans l’ignorance de la viande comme de la fourberie, mais satisfaits de ce que la Nature leur concédait d’elle-même ; nul en effet n’était encore contraint de répandre son propre sang pour ceux qui en sont altérés. [38][49] Avec la si rigoureuse et persévérante abstinence qui produisait ces anciens, dont les entrailles étaient presque d’érable et d’airain, nous irions vers le déclin d’un monde, où notre âge décrépit voudrait être traité plus mollement : [39] nous aimons tant notre intempérance que nous préférons l’excuser que la secouer, et c’est ainsi que le gosier tuerait plus de gens que le glaive. » [40]

Article iv [Texte latin]

« Dans la manière de se nourrir, qui ne sait tenir le juste milieu est en proie à la maladie et au vice. De même qu’une éducation relâchée ruine profondément les ressources de l’esprit et du corps, une frugalité trop stricte diminue l’entrain de l’un comme de l’autre : ainsi, pour apaiser leur faim, quelques-uns mènent une pénible vie de mulet [41][50] et se glorifient de ne pas dépenser un sou pour se nourrir. Priser la crasse, détester les plus simples raffinements, se nourrir de mets aussi dégoûtants que répugnants : voilà le propre de celui qui n’a jamais sacrifié aux Grâces. [42][51][52] Poursuivre avec ardeur les voluptés est luxure, mais fuir ce que l’usage a consacré et qui ne coûte guère est folie. Exigeons de nous la frugalité et non la mortification. [43] Que ta table soit belle mais chiche, et qu’un ami en soit le principal condiment : avec lui tu irrigueras et épanouiras l’amitié, qui est moins convive du ventre que de l’esprit. [44] Nourris-toi de pain : celui du vulgaire si tu n’en as pas d’autre, celui des maîtres si tu peux te le permettre. [45][53][54] Quant aux aliments que tu sers à ta table, qu’ils ne soient pas, s’il te plaît, ceux que prise l’opinion des hommes, [23] qu’artifice ou volupté a corrompue, mais ceux qui sont bien plus amis de ton estomac que de ton palais : ils ne manqueront pas d’agrément, pourvu que les condiments spartiates [55] n’y fassent pas défaut, bien plus salubres que ceux qu’on fait venir des Indes. [46] Qui a faim ne méprise rien, l’appétit n’est pas prétentieux, il te recommandera tout ce que tu devras prendre. Tu veux être mieux disposé de corps et d’esprit, tu veux garder raison et échapper à tout furieux mélange : [22] bois donc de l’eau ! [56] C’est l’aliment de la sagesse : l’eau nourrit, elle aide la digestion, elle vivifie les sens, aiguise le jugement, clarifie l’esprit et le dispose à l’étude ; si bien qu’elle est ce qu’il y a de meilleur pour les animaux, et même pour tous les êtres vivants, y compris pour les humains de quelque âge, sexe ou tempérament qu’ils soient. Le vin est le ciment d’un festin, le lait de l’amour charnel, la semence de la gaieté ; rien n’est plus agréable, la Nature n’a rien donné de meilleur aux hommes ; [47][57][58][59] on en boit par plaisir, et non par nécessité, c’est pourtant un fourbe lutteur, qui s’en prend d’abord au foie, [60] ensuite à la tête et aux pieds ; [48][61][62][63] sa couleur est rutilante, mais aussitôt il mord comme un serpent, et tel le basilic, [64] il répand son venin par tout le corps. [49][65] Les rois, tout autant que les autres hommes, font mieux de n’en pas abuser, s’ils doivent rester maîtres d’eux-mêmes. Certains pensent qu’il exalte l’esprit : sobres, ils sont timides et comme figés, mais s’ils viennent à trinquer, les voilà semblables à des statues de Jupiter cramoisi, [66][67] ils s’évaporent à la manière de l’encens que la chaleur a saisi. [50][68] Le vin pur [69] est le plus scélérat, plus il est fort et plus il est nocif : c’est un miel pour le palais, et un fiel pour la tête ; il a bon goût, il chauffe le ventre, il enfume la tête, mais il finit par attaquer à la gorge ceux qui l’aiment excessivement. [51][70][71] Alors que les plus robustes peinent à le supporter, il est étonnant de voir que certains médecins bafouent ce qu’autorise la Faculté, tant par ignorance que par impudence : ça n’est pas assez qu’à lui tout seul il fasse du tort aux malades, ils le leur font boire imprégné de vénéneux antimoine ; [72] et, Dieu me pardonne, aux remèdes de ceux que la puissance du destin a épargnés, ils mêlent deux poisons, comme si leur combinaison les rendait secourables ; [73] quelles mœurs, quelle époque ! [52][74] La jeune fille qui quittera les nymphes pour l’amour de Bacchus [75] te donne la marque certaine d’une virginité qui va s’envoler sous peu ; [53] et celle qui a abandonné la fleur de sa jeunesse au mari [54][76] est d’autant moins chaste qu’elle s’adonne fort au vin. Même dilué, tu n’en donneras ni aux nourrissons ni aux enfants. À mesure qu’ils avancent en âge, les vieillards le mouillent de plus en plus, et ne boivent plus que de l’eau quand ils approchent de la fin. Il intoxique agréablement les adolescents et les jeunes hommes ; mais quand ils en boivent trop libéralement, leurs entrailles, comme enflammées par les torches qu’elles ont approchées, bouillonnent du feu volcanique de l’amour ; alors, le délicieux méfait semble agréable, les yeux, qui expriment et perçoivent le désir, s’égarent, prêts à s’envoler vers toutes sortes de lascivetés, les mains les plus hardies enfreignent toutes les lois de la pudeur ; [55] alors, quand la furie incendie le foie, [77] la passion se rue à sa guise ; et ils ne font jamais cela furtivement, mais ouvertement, et nulle nuit n’est assez sombre pour les cacher ; [78] le pas qui mène de Liber pater [79] à Vénus, [80] qui brise les reins, [81] est si précipité [82] qu’il faut les dompter en leur interdisant purement et simplement le vin pour châtiment de leur gloutonnerie. [56] Tout le monde observe-t-il vraiment aujourd’hui la loi du régime alimentaire soigneux que les princes des médecins [57][83][84] ont ratifié ? Chacun cherche-t-il déjà à régler sa propre vie ? La sobriété est rare, et une santé solide et constante l’est tout autant, quand une telle cohorte de maladies s’est abattue sur nous parce que ce siècle ne s’est ingénié qu’à faire croître le luxe. [58] Devant un tel étalage de mets, s’il en est un qui ne se laisse emporter au-delà des barrières du strict nécessaire, celui-là est tout à fait remarquable ! [59][85] Le monde entier vénère deux divinités, Edulia et Potina : [86] partout rôdent à présent d’innombrables goinfres, dont le corps est noyé dans la graisse, et l’esprit perdu dans la maigreur. [60] Semblables à l’âne marin, [87] ils ont le cœur dans le ventre : [61][88][89] leurs mains saisissent tout ce qui s’avale, le plus grand de leurs soucis est ce qu’ils mangeront, ce qu’ils boiront, ils rêvent même de nourriture ; ils dévorent comme s’ils avaient un loup dans la panse ; l’indigestion les brise ; repus, ils sont près d’éclater ; ils cherchent des ragoûts [90] pour réveiller la paresse de leur estomac écœuré ; [62] et quand leur bouche est lasse, ils l’inciteraient à mordre encore. D’autres sombrent dans une si profonde hébétude qu’ils sont incapables de se rendre eux-mêmes compte qu’ils mangent : vois comme ils mâchonnent tout d’une dent dédaigneuse, et comment, rebelle, la nourriture s’accumule entre leurs molaires. [63][91] Ceux-là ont besoin d’un cuisinier qui déploie toute son adresse, afin que leur appétit émoussé éprouve quelque sensation de faim capable de leur faire passer au travers du gosier un aliment que la ruse a maquillé ; [64] et ce qu’elle y aura fait entrer sera facilement rendu, non sans quelque arrière-goût de bile. Le ventre ne cause que des souffrances, il est le pire organe du corps : la plus grande partie des mortels vit pour le satisfaire, mais en périt misérablement. Ô monstruosités de la gloutonnerie, hélas ! [65][92] Pour s’alimenter, leur désert suffit aux bêtes sauvages, et une seule forêt, à un tout un troupeau d’éléphants ; mais l’homme se gave de la terre et de la mer ; et pire, il ne se sent pas bien tant qu’il n’a pas accaparé la terre entière pour combler ses délices. On a connu un homme qui, à lui seul, a dépensé en un unique repas le revenu de < trois > provinces, et à qui une table ne semblait pas assez riche s’il n’y couvait pas du regard les animaux venus de tous les pays, pour n’en choisir que les meilleurs morceaux ; à tel point qu’il ne laisse ces bêtes en paix que s’il s’en est dégoûté. [66] La viande de bœuf, d’agneau, de mouton, de chevreau, de veau ne flatte pas le goût si elle n’est arrosée de sauce exotique. [67][93] On traîne sur les tables lièvre, daim, chevreuil, sanglier, cerf et tous les animaux qui sillonnent champs et forêts ; mais aussi tout ce qui vole dans le ciel, oiseaux de Scythie, [94] francolin d’Ionie, perdrix, pintades, [95] dindes, becfigues d’Afrique, bécasses, qu’accompagne très souvent le foie d’oie blanche engraissé par les figues. [68][96][97] Les eaux sont aussi invitées à nous fournir à profusion les poissons qu’elles cachent en leur sein : brochet, rouget-barbet, surmulet, turbot [98] plus que césarien, [69][99] esturgeon qui n’est réservé qu’à peu de gens ; [70][100][101][102] et d’autres, dont le prix tient moins à leur goût qu’à la difficulté de se les procurer, doivent se déposséder de leur chair dans nos ventres pleins. Le naufrage cherche aussi à engloutir les huîtres, qui sont les truffes de la mer ; [71][103][104] et encore ne plaisent-elles que venant du Lucrin. [72][105][106][107] Les champignons suspects ne font pas non plus défaut dans les dîners douteux : on les croit venus des prés, mais à tort car voilà un voluptueux poison qui vous tord les tripes, et que même les rudes intestins des moissonneurs sont incapables de supporter. [73][108][109] Pour ne rien omettre des sacrifices qu’on consent à la gourmandise, une infinité de fruits concluent ces somptueux festins : crus, cuits, confits, dénaturés par quantité de sucre ; [110] pommes adoucies au miel, [111] pain d’épices, friandises miellées, et autres vétilles pesantes pour l’estomac et tout à fait indigestes, engendrent un fâcheux amas de bile [112] et une abondance inouïe d’excréments. La débauche de boisson [113] n’est pas moins effrénée que celle de nourriture. Le froid se conserve pendant les chaleurs estivales et on obtient que dans les mois où elle fond la neige, qui est l’écume des eaux du ciel, reste glacée ; et l’ingéniosité du vice est allée jusqu’à découvrir qu’ainsi l’eau enivre aussi ; mais la plupart des hommes, séduits par l’ébriété, ne conçoivent pas d’autre plaisir qu’elle dans la vie. [74][114][115][116] Peu s’en abstiennent, et on se moquerait presque d’eux ; beaucoup sont des piliers de cabaret et des rameurs de coupes, [117] comme s’ils étaient nés pour gaspiller les vins. Très stupidement, pires que bétail, ils se poussent les uns les autres à boire. Ces hommes, ou plutôt ces amphores, n’appellent-ils pas perdre leur vie, [75] quand, dans de feintes réjouissances, ils passent souvent des jours et des nuits à boire, ajoutant une nouvelle ivresse à celle de la veille, pour, comme ils disent, dissiper la crapule par la crapule ? [76] Cela aide d’avoir la folie drôle et de délirer en plaisantant. [77] Pour ces veillées de Bacchus, par serment de la main droite, ils engagent leur parole que nul ne s’en ira ni ne déposera les étendards, pour tenir et lutter jusqu’à la dernière goutte. [78] Dans ce combat dionysiaque, on dispute à qui boira le plus et on loue pour leur crime ceux qui parviennent à l’emporter ; [79] les derniers de tous à devenir soûls, ceux qui se montrent capables d’ingurgiter le plus de vin, emportent la palme, et la seule chose qui les attriste est d’avoir été vaincus par les tonneaux eux-mêmes. Mais quelle débauche barbare ! quel amour monstrueux et presque incroyable de l’ébriété ! Même les peuples qui n’ont ni vignes ni vin s’enivrent : Indiens, [118] Perses, [119] Messagètes, [80][120] Tartares, [121] Chinois, [122] Américains [123] n’en ont point, mais ils ont découvert certains genres nouveaux de boissons qui induisent l’ivresse ; à tel point que l’ébriété n’est à tenir pour inexistante où que ce soit dans le monde. Pourquoi l’homme, qui est un être sacré et la représentation de Dieu sur Terre, [81][124] se tue-t-il donc à tant boire ? Et souvent étouffé par l’angine de vin, [82][125][126] il part au tombeau, après avoir été tant de fois englouti par d’immenses flots de vin. Il n’y a vraiment rien de bon dans le vin, à part la vérité, car il est une douce torture qui permet de la découvrir. [83] Sinon, il est une source de crimes et de toutes sortes de maux, et le père de quantité de maladies qui, pour la plupart, ont la mort pour seul remède, si l’abstinence n’y a pourvu dès le début. »

Article v [Texte latin]

« Tout va donc bien pour ceux qui placent leurs intérêts hors du gosier, ce très funeste fléau du genre humain : [127] affranchis de la soumission à la pernicieuse gloutonnerie, ils n’accordent à leur corps rien de plus que ce qui suffit à protéger leur santé. La punition suit bien sûr de près le péché d’intempérance : [84] enchaînement continu de maladies, ou mort aussi prématurée que méritée. Ainsi, en récompense de leur frugalité, les gens sobres récoltent-ils une abondante moisson, et y recueillent-ils une véritable vigueur : leur esprit et leur corps montrent qu’ils ont préféré une longue et heureuse santé à la volupté que procurent les délices de la nourriture et de la boisson, laquelle est brève, de funeste issue et sœur de la souffrance. Sur leur visage comme en toute l’habitude de leur corps, reluisent ce teint remarquable, et cette couleur verdoyante et inconnue du vieillard ; [85] leur esprit lui-même est heureux et gai, et semble déverser sa vivacité dans un corps qui jouit pleinement de toutes ses fonctions vitales, sans place pour le chagrin ni pour la souffrance. Tout danger de tomber malades leur est étranger : même si leur hérédité, leur faible constitution ou leur précédente manière de vivre les y a prédisposés, ils y échapperont, car s’y opposeront la salubrité de leurs organes et la conformité de leur régime alimentaire à la règle. [86][128] Pas même la vieillesse, elle qui désagrège tout, ne parvient à les briser, [87][129] et parvenus au port de leurs jours, ils apparaissent parfaitement gaillards : [88] leurs yeux jouissent de la pleine lumière, [130] leurs pieds ne traînent pas sur le sol ; leur ouïe est nette et perçante, leurs dents sont blanches et inébranlables, leur voix est éclatante, et leur corps solide et plein de bon suc ; leurs blancs cheveux contrastent avec leur teint vermeil ; leur vigueur dément leur âge ; une vieillesse fort avancée n’éparpille pas la ténacité de leur mémoire ; un sang refroidi n’émousse pas l’acuité de leur intelligence, [131] leur main ne tremble pas et tient fermement la plume sans s’égarer hors de la droite ligne ; [89][132] ils miment la jeunesse et ne diffèrent d’elle que par leur sagesse. La conservation d’une bonne santé ne requiert pas grand-chose : la nature se contente de peu, [90][133][134] le pain et l’eau satisfont le désir du sage ; et si tu y ajoutes un petit rien, il pourra disputer du bonheur avec Jupiter. [91][135][136] Polyphagie et polyposie sont, crois-moi, affaire d’habitude, et non de nature. [92][137] Qui consomme peu de vin, en le diluant beaucoup, [138] aime sa propre vie et se gratifie lui-même d’une infinité d’avantages ; mais une iliade de maux [93][139] immenses découle de son abus, en minant la substance qui produit la chaleur innée, [140] et en dissipant et engloutissant l’humide radical. Le vin est un douteux ami, un Protée [141] à deux têtes : aujourd’hui, il procure fort peu d’avantages, mais demain ses méfaits seront extrêmement pesants. Il rend la vie plus gaie et plus vaillante, mais plus courte. Il procure au corps ce que fait la chaux qu’on répand au pied d’un arbre, qui accélère certes la venue des fruits, mais tue l’arbre : ainsi en va-t-il du vin qui, par l’ardeur qu’il engendre, stimule les esprits et leurs facultés, mais qui en vérité hâte le trépas, [94] car il ouvre la porte à une infinité de maux que presque aucune massue d’Hercule [95][142][143] n’est capable d’abattre. Aucun émétique ne guérit l’apoplexie. [144][145] Nulle herbe de Phébus [146] ni nul amulette [147][148] ne vient à bout de l’épilepsie (qui n’est pas proprement la convulsion). [96][149] Nul sudorifique [150] ne guérit la paralysie, ni l’éphialte, qu’on dit mensongèrement être le fait de mauvais génies. [97][151] La saignée [152] et la consommation d’eau froide [153] sont les plus éminents remèdes du rhumatisme, [154] lequel vient d’une effusion des veines, phénomène presque inconnu des Anciens, mais qui est l’équivalent des synoques de Galien. [98][155] Rien ne soigne mieux l’angine que la saignée des veines jugulaires. [156][157] Dans les fièvres pestilentes, [158] pourprées et malignes, [159][160] aucun secours n’est à attendre du bézoard, [161] cette idole des sots, de la thériaque, [162] cette composition d’extravagance, [99] ou du mithridate, [163] cet infâme chaos d’herbes, masse informe et confuse d’une multitude de simples, qui sont ennemis de la chaleur innée par leur ferveur excessive, leur acrimonie ou leur nocivité ; non plus que de la confection d’alkermès [164] et d’hyacinthe, [165] du diamargariton, [166] ou d’autres chimères des Arabes ; [100][167][168] Les péripneumonies [169] ne rendent les armes devant aucun de leurs sirops ou de leurs béchiques, [170] dont il est inutile de donner les noms. La phtisie [171] n’est curable par aucun lait, pas même celui de femme. [172] Les aselles aquatiques n’ont aucun pouvoir contre l’asthme, et ceux qui les prescrivent sont pis que petits ânes. [101][173][174] Ni l’emploi des hydragogues [175] ni la paracentèse [176] ne suppriment l’hydropisie, [177] qui résulte d’une cause chaude, mais ne siégeant pas toujours dans le foie. La puissance ignée des diurétiques ne fait pas bouger, ne serait-ce que d’une ligne, un calcul des reins qui irrite le collet de l’uretère en provoquant d’atroces souffrances ; [178] pour celui de la vessie, [179] nul lithotritique [180] n’est capable de le dissoudre ni de le briser. La rhubarbe torréfiée [181] et les myrobolans [182] aggravent la dysenterie, [183] mais la phlébotomie [184] la supprime. Boire de l’eau froide atténue le flux hémorroïdaire. [185] La purgation [186] supprime chiragre [187] et podagre, qui sont les rejetons de maux < muets >. [102] Quand les sobres finiront par en venir là où tous ont à en venir, ils quitteront paisiblement le monde des vivants, pour sembler s’endormir et non pas mourir, en jouissant, en récompense de leur frugalité heureuse et bénie, de cette fameuse euthanasie [188] des vieux princes, que tant de gens ont vainement désirée. [103][189] À quoi bon en dire plus ? Nous conseillons de vivre dans la modération, non seulement pour notre propre bien, mais aussi et surtout pour celui de nos enfants : tant il est vrai que la sobriété, en bonne nourrice des hommes, accroît la vigueur de leur descendance ; car si on l’applique à la procréation, elle rend la semence saine et féconde, et l’utérus solide, et comble les heureux parents d’une belle et nombreuse progéniture ; et après qu’ils auront vécu très vieux et en bonne santé, ils vivront encore longtemps au travers de leurs enfants. Enfin, celui qui aura érigé la tempérance en principe de vie ne sera jamais incommodé d’aucune calamité ni d’aucune misère. [104][190]Une sobriété prudente et déterminée est donc la mère d’une longue et agréable vie.Question que Jean de Montigny, [105][191] natif d’Avranches, [192] a soumise en la 1647e année de la rédemption du salut humain. »

Dédicace [Texte latin]

« Au très noble et illustre M. Nicolas Le Bailleul, [106][193] président au Parlement de Paris et chancelier de la reine, [194] etc.Si la vertu impose de ne pouvoir porter un jugement sur soi-même, sauf à y être astreint, je ne puis vous prier (très illustre président) d’être le juste et impartial arbitre des avantages que procure une sobriété de vie observée en tout point. C’est elle qui a non seulement nourri, mais aussi accru et fait briller la gloire de la très noble famille des Le Bailleul ; celle dont a joui celui de vos ancêtres qui, au cours d’une bataille, à la tête des Bretons, fut désarçonné et presque saisi par les ennemis, mais remonta courageusement sur son cheval, ce qui lui a justement mérité les enseignes de Bretagne qui figurent sur vos armoiries. [107] Cela vous a été autorisé par les rois Henri le Grand [195] et Louis le Juste, [196] comme leurs prédécesseurs l’avaient fait pour votre très vigoureux père, dont la sobriété apparaît clairement, car nous ne doutons point de son mérite. [108][197][198] La tempérance est en effet la mère de toutes les autres vertus ou, pour parler comme Ficin, elle est toute la vertu. [109][199] C’est elle qui vous a mené à servir l’Église, le roi et le peuple, car vous avez été nommé magistrat, maître des requêtes, président au grand Conseil, [200] président au mortier, et enfin surintendant des finances. Votre sagesse à diriger une si éminente charge vous a valu toute la considération de notre grande reine, car elle a compris que seul un homme tempérant pouvait la mettre à l’abri de la cupidité. [110] Ainsi établi dans le royaume, à l’instar d’une grande maison, vous devez administrer les biens du roi comme notre patrimoine commun, c’est-à-dire avec autant de zèle que de fidélité ; vous appliquez en vérité tant de soin à cette affaire que vous ne laisserez pas d’autre héritier de vos biens personnels que le peuple, comme s’il s’agissait d’un domaine négligeable. Quelle est cependant la source de tout cela, sinon cette sobriété qui vous soustrait à tant et tant de plaisirs, et vous rappelle que vous n’êtes pas né pour votre bien propre, mais pour celui du public ? Il s’agit donc d’une vertu remarquable que doivent cultiver tous les éminents personnages, non parce qu’elle fuit les voluptés, mais parce qu’elle en poursuit de bien plus élevées. Le ciel vous rendra ce que vous avez donné à la terre : il vous procurera généreusement l’absence de chagrin que tous désirent vivement, la longévité que souhaitent les gens heureux, l’euthanasie qu’espèrent les sages, [103] et l’immortalité à laquelle aspirent les chrétiens. En effet, le tempérant ne redoute pas l’atrocité des souffrances que procure la mort car elle ne lui arrache pas violemment la vie, mais la lui soustrait furtivement ; son esprit quitte l’asile de son corps comme on sort d’une maison délabrée, mais sans en être expulsé, car les sobres paraissent plutôt s’endormir que périr. La fin d’une vie sobre ne peut être qu’aisée. Jouissez donc (très éminent Monsieur) du bien que vous possédez, vous qui menez une vie digne d’être vécue, dont tous admirent le renom, mais que peu imitent, et à peine quelques-uns y parviennent. Voilà ce pourquoi prie, sans peut-être en être digne, mais du fond du cœur,

très illustre président,votre très obéissant et dévoué serviteur, Jean de Montigny. »

Commentaires (Loïc Capron)

Strictement consacrée aux « choses non naturelles », c’est-à-dire à l’hygiène, [201] cette thèse est parfaitement conforme à l’esprit d’une question cardinale. [111]

Sans aucune originalité, Patin liait avec conviction et enthousiasme la santé à la sobriété, vertu qu’il tenait pour l’unique véritable panacée, au profond mépris de toutes celles que, de bonne ou de mauvaise foi, les charlatans de tout poil vantaient alors, et vantent encore de nos jours. Pour l’essentiel, les mœurs de l’homme sont responsables de ses maladies et de sa trop brève existence. On retrouve ici les préceptes que Patin avait développés avec moins d’intransigeance et plus d’esprit (à mon goût) dans son Traité de la Conservation de santé (1632). Sa démonstration se fonde sur des convictions morales, et non sur une observation rigoureuse et objective des faits : bel exemple du dogmatisme [202] opposé à l’empirisme, [203] en pleine fidélité avec le courant qui prévalait encore dans l’École médicale parisienne. La sobriété promet, voire garantit une longue et agréable vie, sans se pencher un instant sur le paradoxe entre les tempérants qui peuvent mourir tôt (Jean de Montigny n’en a été qu’un exemple), [105] et les libertins effrénés [204] à qui il arrive de vivre fort vieux. La seule limite que Patin met à son tout-puissant principe est, à la fin de l’article iii, une timide réserve sur ce que deviendrait le monde si tous y respectaient l’ascèse des anachorètes antiques. [37]

La Sobriété de 1647, consacrée au rôle de l’acquis (environnement) sur la santé, se faisait le pendant de L’homme est par nature tout entier maladie de 1643, consacrée à l’inné (hérédité), mais sans intention d’en être le complément, car la seconde ne dit presque rien de la première, hormis de brèves allusions aux « parfaits innocents », innocentissimi, qu’une « débilité innée », innata imbecillitas, a défavorisés. Patin laissait aux bienveillants lecteurs le soin de concilier à leur guise les deux points de vue, en apparence contradictoires, sur la « grâce » que représente la santé humaine. [112]

Les deux textes recourent toutefois au même sidérant procédé d’écriture. La Sobriété est aussi un long centon : du début à la fin, elle coud bout à bout des citations latines empruntées à des écrivains qui ne sont jamais nommés. Sans prétendre les avoir tous identifiés, j’ai compté 146 emprunts à 40 auteurs.

- Ils se répartissent en 26 antiques et 14 modernes, dont seuls 5 étaient médecins : Jean Fernel, trois fois ; [16][51][94] Nicolas-Abraham de La Framboisière, [13] Jean-Antoine Sarrasin, [104] Daniel Sennert, [101] René Moreau, [93] chacun une fois.

- Sénèque le Jeune, [3] enfoui derrière 31 fragments, vient très largement en tête des inspirateurs de Patin, devant Pline l’Ancien (15 fois), [19] Horace (13 fois) [18] et Érasme (9 fois). [13] La forte influence du philosophe romain imprègne toute la thèse de stoïcisme, [205] mais sans bien sûr aborder la délicate question de la mort volontaire, [206] qui était l’un de ses grands sujets de réflexion.

- L’auteur le plus inattendu est Jeremias Drexel, [29] qui est la source de 9 copieux passages. Ce jésuite allemand contribue plus que la Bible (citée 4 fois) à l’esprit chrétien de la thèse.

Ainsi rapiécé, le latin de Patin n’est ni limpide, ni partout des plus simples à comprendre : pour en trouver le sens exact, j’aurais parfois peiné à le traduire correctement sans remonter aux sources où il a puisé. En fouillant pour les identifier, j’ai d’ailleurs constaté que maints auteurs ultérieurs ont repris ses phrases, bien souvent sans citer, eux non plus, leur origine. Je me suis aussi dit que les apothicaires parisiens, en dehors des attaques transparentes et frontales des articles iii et v contre plusieurs médicaments, avaient dû peiner à entendre ce texte sans la complicité de quelques docteurs antimoniaux de la Faculté, ennemis de son clan antistibial, alors encore majoritaire. [207]

Tout cela ne surprend en rien qui a lu les lettres de Patin antérieures à 1647, mais ses propos y étaient privés, tandis que sa thèse proclamait publiquement ses avis du haut des bancs de la Faculté, avec une emphase et une virulence bien plus acérées que dans son Traité de la Conservation de santé.

Le plus notable point commun à la quodlibétaire de 1643, L’homme est par nature tout entier maladie, et à la cardinale de 1647, sur la Sobriété, mère de longue et agréable vie, est d’avoir toutes deux traîné Patin devant le Parlement pour répondre aux plaintes respectives de Théophraste Renaudot [208] et des pharmaciens. [209] Absolument sûr de son fait, sans la moindre crainte du ridicule et soutenu par la cabale dogmatique de la très salubre Faculté, il est sorti vainqueur de ces deux procès et en a tiré une grande part de sa célébrité naissante, pour sa meilleure comme pour sa pire fortune.

|

|

"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|

Une réalisation

de la BIU Santé |

|

Lettre de Guy Patin introduisant le Borboniana manuscrit >

Codes couleur

Citer cet écrit

Imprimer cet écrit

Imprimer cet écrit avec ses notes

| [1] [2] | Appel de note | |

| [a] [b] | Sources de la lettre | |

| [1] [2] | Entrée d'index | |

| Gouverneur | Entrée de glossaire |

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8221

(Consulté le 06/05/2024)

Lettre de M. Patin écrite à son fils,

servant de Préface à tout ce recueil [a][1]

« Mon fils,

Je parle à vous comme si c’était ici mon testament. Tous ces cahiers que vous voyez sont un ramas sans aucun ordre de plusieurs choses fort différentes, que j’ai apprises et ouï dire aux uns et aux autres ; mais la plus grande part vient de la conversation que j’ai eue durant quelques années avec le clarissime et très savant M. Nicolas Bourbon, dans l’Oratoire à Paris. [1] Il y a quantité de bons mots qu’il fait bon savoir ; il peut y avoir quelque mécompte ou fausseté, mais il y en a peu : la plupart des citations y sont vraies, car j’y ai pris plaisir en les vérifiant. Il y a quelques points bien libres et bien délicats touchant la religion et le gouvernement des princes, qu’il vaudrait mieux bien savoir et les avoir dans l’esprit que de les rédiger par écrit (cela étant meilleur à taire qu’à être divulgué). Je les ai néanmoins écrits tant pour moi que pour vous : faites-en votre profit, mais ne les montrez jamais à personne, non plus que s’ils n’étaient pas écrits. Ayez-les pour vous, étudiez-les, lisez-les ; mais ne dites jamais que vous ayez cela en des cahiers écrits de ma main, car enfin, vous vous trouveriez embarrassé et peut-être obligé de les prêter à quelqu’un ; ce que vous ne devez jamais faire, pas même à votre frère, si vous ne le jugez fort capable de tout secret ; néanmoins, si vous pensez que cela lui serve, ne lui déniez pas. Si vous y découvrez quelque faute, amendez-la sagement. Tout ce que j’y ai dit des jésuites, croyez-le comme très vrai, mais ne le dites jamais que très à propos, de peur de vous charger à crédit en vain, et même à votre grand regret, de la haine de ces gens-là, qui ne valent rien et qui même ne pardonneraient pas à Jésus-Christ s’ils le tenaient pour avoir de l’argent : autres Judas, Mézences ressuscités, hommes tout à fait perdus, tenez-les pour païens et publicains. [2][2][3][4] J’ai prêté quelques-uns de mes cahiers à trois de mes amis, l’un après l’autre ; mais je m’en suis toujours repenti ; c’est pourquoi je vous le dis encore un coup, ne les prêtez jamais, ni ne les faites voir à personne. Gardez-les pour vous, gardez-les pour vous et pour les Muses. Lisez-les, et les brûlez plutôt que de les prêter jamais à personne. Mais avant que de les brûler, apprenez-les : il y a là-dedans quelque chose de bon, qui m’a quelquefois servi extrêmement et qui vous servira bien aussi, si vous en savez faire votre profit. Tout ce qui est là-dedans n’est pas toujours mon avis : j’ai parfois parlé suivant l’avis des autres. Il y a du mauvais, du médiocre et beaucoup de bon, c’est l’Ægyptus Homerica. [3][5][6] Pensez à en faire sagement votre profit. Croyez-moi, et vous vous en trouverez bien. »

|

|

"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|

Une réalisation

de la BIU Santé |

|

Ana de Guy Patin :

Introduction de René Pintard au Grotiana >

Codes couleur

Citer cet écrit

Imprimer cet écrit

Imprimer cet écrit avec ses notes

| [1] [2] | Appel de note | |

| [a] [b] | Sources de la lettre | |

| [1] [2] | Entrée d'index | |

| Gouverneur | Entrée de glossaire |

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8222

(Consulté le 06/05/2024)

René Pintard [1] a donné la première édition complète du Grotiana. [1] En hommage à son remarquable talent critique et à la qualité de ses recherches, je reprends ici son commentaire introductif (Pintard a, pages 59‑61).

« […] les ana de Guy Patin ne rassemblent pas des traits cueillis au hasard, mais les fruits de conversations patientes et précises, menées avec le désir persévérant de s’instruire. [2]On peut le vérifier par exemple dans le Grotiana, que nous reproduisons plus loin intégralement. C’est au domicile même de l’ambassadeur qu’ont eu lieu les entretiens d’où Guy Patin a tiré les détails qu’il rapporte. [3][2] Le médecin est venu, sans nul doute, muni de ces “ billets ” avec lesquels Godefroi Hermant [3] le voyait aborder les doctes “ pour s’éclaircir avec eux de 5 ou 6 questions ”, [4] et c’est grâce à eux qu’il a pu se rappeler tant de noms propres, ou tant de dates. Il a mis aussitôt son interlocuteur sur le propos des grands humanistes qui ont brillé en Hollande, comme Joseph Scaliger. [4] Un mot de Grotius, sur la responsabilité des jésuites dans certaines attaques contre Scaliger, a fait un instant dévier la conversation sur la Compagnie, [5] mais elle est vite revenue à son objet premier et elle s’est longuement fixée sur Juste Lipse. [5][6] Est-ce quelques instants plus tard, ou un autre jour, qu’il a été question des juifs, [7] de la Bible, de Job, [8] puis du cardinal Richelieu ? [9] Cette fois, Guy Patin a dit son mot, en citant une épigramme contre Richelieu, et Grotius lui a répondu par son appréciation personnelle. [6] Même intervention, un peu après, au sujet de Jérémie Ferrier, [10] puis d’Érasme, [7][11] et répliques variées de Grotius : nul doute que ce ne soient les péripéties véritables d’un entretien authentique que le médecin a relatées, le soir, sur les pages de ses cahiers.

S’étonne-t-on que, plus loin, la discussion saute brusquement du prince d’Anhalt [12] aux livres du P. Petau ? [8][13] “ Comme je visitai un jour ce M. Grotius, raconte Patin dans une de ses lettres, je vis ces trois tomes sur la table ; je lui en demandai son avis. Il me répondit sur-le-champ : le P. Petau, qui est mon ami, me les a donnés, je les ai lus tout entiers. C’est un étrange fatras, cela n’est point de la théologie ; il n’y a là-dedans qu’une chose de bien, c’est que l’auteur entend bien le grec, lequel y est fidèlement traduit. ” [9] Et voilà une nouvelle version du jugement de Grotius, un peu trop appuyée peut-être, mais accompagnée de l’indication des circonstances où il a été prononcé. Elle nous permet d’évoquer d’autres scènes analogues, et d’abord d’en imaginer le cadre avec exactitude. Ce n’est pas dans un salon que le médecin et ses amis échangent, avec la légèreté des allusions mondaines, des reparties rapides : ils sont réunis dans l’“ étude ” de l’un d’entre eux, parmi ses livres ; c’est de belles-lettres et d’histoire qu’ils s’enquièrent l’un auprès de l’autre, sérieusement ; viennent-ils à mentionner un texte d’un auteur, ils vont rechercher la citation dans ses œuvres, ils en vérifient la référence, que les mémoires ou les tablettes de Guy Patin notent presque toujours avec précision ; l’un après l’autre, ainsi, ils confrontent et confirment réciproquement leurs souvenirs, qui seront, le soir même, consignés dans les précieux cahiers : de là le médecin les tirera, quelque jour, pour en faire part à l’un de ses fidèles correspondants.

Sans nul doute, il pourra, à la longue, sous l’influence de ses préjugés et de ses manies, déformer ces souvenirs, durcir ces opinions ; mais sur le moment même, il les enregistre avec une parfaite loyauté. Avant même, par exemple, qu’il ait vu Grotius, il a eu vent de ses projets de conciliation entre les Églises, et il les a jugés chimériques : cela ne l’empêche pas de transcrire le témoignage sympathique que Grotius porte sur l’entreprise de son précurseur, G. Cassander. [10][14] Bientôt après, de même, il fera sans bienveillance, dans ses lettres, allusion au double penchant du Hollandais pour le socinianisme [15] et pour le catholicisme : il laisse néanmoins, dans le Grotiana, son ami exprimer tout au long sa condamnation des réformateurs qui ont quitté l’Église et des réformés qui ne veulent pas y entrer, et il reproduit, sans y mêler ses propres sévérités, d’anodines remarques sur Lælius et Fauste Socin. [11][16] Sa partialité pour Jansenius [17] et les jansénistes ne le détourne pas davantage de citer les réserves que fait Grotius sur l’Augustinus [18] et sa théologie prédestinatienne. [12][19] Ainsi l’étroite communauté de sentiments qui rapproche les deux hommes en d’autres domaines – haine des ordres religieux, hostilité à l’égard de l’autorité papale, condamnation vigoureuse des abus ecclésiastiques, souhait d’une religion amendée et simplifiée – n’empêche pas Patin d’accuser honnêtement leurs divergences ; ailleurs, il dira, âprement s’il le veut, ce qu’il pense ; pour le moment, il ne s’agit pour lui que d’écouter. »

|

|

"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|

Une réalisation

de la BIU Santé |

|

< Ana de Guy Patin :

L’Esprit de Guy Patin (1709),

Faux Patiniana II-7

Codes couleur

Citer cet écrit

Imprimer cet écrit

Imprimer cet écrit avec ses notes

| [1] [2] | Appel de note | |

| [a] [b] | Sources de la lettre | |

| [1] [2] | Entrée d'index | |

| Gouverneur | Entrée de glossaire |

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8220

(Consulté le 06/05/2024)

Pages 300‑380 (et dernière) [1]

Notre ami M. D…, qui est un savant modeste et qui ne veut point être connu, m’envoya il y a quelques jours un petit manuscrit qu’il appelle sa conversation ambulante ou l’enjouement de sa solitude. Pour se délasser d’une étude austère et pénible, il s’applique à recueillir les principaux traités de l’histoire qui l’intéressent davantage.

« Je me suis aperçu que l’esprit se relâche par les ouvrages mêmes de l’esprit. Vous en ferez l’épreuve si vous le souhaitez : comme je ne crois rien hasarder avec vous, je m’oblige de fournir tout ce qui me sera adressé dans ce genre récréatif. » [1][2]

La « Conversation ambulante » de Monsieur D…

ou les 98 emprunts de L’Esprit de Guy Patin au Grand Dictionnaire de Louis Moréri (pseudo-Moreriana)

- Moréri 1707, tome 1, page 592 – Homme ne fut jamais plus studieux que le cardinal Bessarion, [3] sa grande application à l’étude fut même cause de ce qu’il ne monta pas sur la chaire de saint Pierre. Après la mort de Paul ii, [4] les cardinaux avaient élu pape Bessarion. Trois d’entre eux étant allés chez lui pour lui en annoncer la nouvelle, Nicolas Perrot, [5] son camérier, ne voulut jamais leur ouvrir la porte du cabinet où il étudiait. Piqués de ces refus, ils se retirèrent et élurent Sixte iv. [6] Le cardinal Bessarion ayant depuis appris ce qui s’était passé, en témoigna son ressentiment à Perrot, car il n’y a personne qui puisse voir sans regret échapper une telle dignité. Paul Jove, [7] qui rapporte cette particularité, ajoute qu’il lui dit : « Perrot, ton incivilité me coûte la tiare, et elle te fait perdre un chapeau de cardinal. » [2]

- Moréri 1707, tome 4, page 859 – Nous n’avons de Monsieur de Vaugelas [8] que deux ouvrages considérables, qui sont les Remarques sur la langue française et sa traduction de Quinte-Curce. [9] Il y a travaillé l’espace de trente ans afin de la rendre parfaite. Monsieur de Balzac [10] a dit au sujet de cette belle traduction : « L’Alexandre de Quinte-Curce est invincible, et celui de Vaugelas est inimitable. » On remarque une heureuse repartie que fit Vaugelas au cardinal de Richelieu [11] qui, pour l’engager au travail du Dictionnaire de l’Académie, [12] avait fait établir sa pension de 2 000 livres. Le cardinal de Richelieu le voyant entrer dans sa chambre et prêt à le remercier de sa libéralité, le prévint et lui dit : « Hé bien, Monsieur, vous n’oublierez pas du moins dans le Dictionnaire le mot de pension ! – Non, Monseigneur, répondit Vaugelas, et moins encore celui de reconnaissance. » Rien n’a jamais été répliqué si à propos. [3][13]

- Moréri 1707, tome 1, page 204 – Une des belles fortunes qui se soit faite dans l’Église est celle de Jacques Amyot, évêque d’Auxerre et grand aumônier de France. [14] Son père était un courroyeur de la ville de Melun. [15] La crainte du fouet le fit sortir très jeune de la maison paternelle. Il tomba malade dans la Beauce et demeura étendu sur un chemin ; un cavalier charitable le mit en croupe derrière lui et le conduisit jusqu’à Orléans, [16] où il lui procura place dans l’hôpital ; aussitôt qu’il fut guéri, on le renvoya ave seize sols pour son voyage. Arrivé à Paris, il fut obligé d’y demander l’aumône ; une dame le prit chez elle pour suivre ses enfants au collège. Il profita de cette occasion et cultiva le génie merveilleux que la nature lui avait donné pour les belles-lettres ; surtout, il excella dans la langue grecque. Sous peine de favoriser les nouvelles opinions, il se retira en Berry chez un gentilhomme qui le chargea de l’éducation de ses enfants. Henri ii [17] vint loger par hasard dans la maison de ce gentilhomme ; Amyot composa une épigramme grecque à l’honneur du roi, à qui elle fut présentée par les enfants dont il conduisait les études. Le roi voyant ce que c’était : « C’est du grec, dit-il en jetant le papier, à d’autres ! » Monsieur de l’Hospital, [18] depuis chancelier, qui accompagnait le roi, lut l’épigramme, la trouva admirable et dit au roi que si ce jeune homme avait autant de vertu que de génie, il méritait d’être précepteur des Enfants de France. Cela mit Amyot en crédit, il obtint l’abbaye de Bellozanne, [19] et eut ordre enfin d’aller au concile de Trente, [20] où il prononça cette judicieuse et hardie protestation qui nous reste. À son retour, il commença d’exercer sa charge de précepteur des Enfants de France auprès du dauphin, qui fut depuis le roi François ii, [21] et le fut aussi de Charles ix [22] et de Henri iii. [23] On dit qu’un jour, durant le souper du roi Charles ix, la conversation étant tombée sur Charles Quint, [24] on loua cet empereur d’avoir fait son précepteur pape, c’était Adrien vi. [25] Le roi regarda Amyot et dit : « Si l’occasion se présentait, j’en ferais bien autant pour le mien. »

Quelque temps après, la charge de grand aumônier de France vaqua, elle lui fut donnée. La reine mère, [26] qui avait eu d’autres vues, fit appeler Amyot, où elle lui tint ce fier discours : « J’ai fait bouquer les Guise, les Châtillon, les connétables et les chanceliers, les princes de Condé et les rois de Navarre, et je vous ai en tête, petit Prestolet. » Amyot eut beau protester qu’il n’avait pas voulu accepter cette charge, la conclusion fut que s’il la conservait, il ne vivrait pas vingt-quatre heures : c’était là le style de ce temps-là. Amyot prit le parti de se cacher pour se dérober également à la colère de la mère et aux libéralités du fils. Le roi, inquiet de ne le point voir, attribua cette absence aux menaces de la reine. Il s’emporta si fort qu’elle fit dire à Amyot qu’il pouvait paraître et qu’elle le laisserait en repos. [4][27] Ce grand homme ayant eu le chagrin de voir mourir les trois monarques qu’il avait eu l’honneur d’instruire, se retira dans son diocèse, où il mourut le 7 février 1593, âgé de 79 ans. Il fit par son testament un legs de 1 200 écus à l’hôpital d’Orléans en reconnaissance des seize sols qu’on lui donna pour venir à Paris.

- Moréri 1707, tome 2, pagec 800‑801 – Félibien [28] rapporte un trait bien généreux des Fouckers : [29] ils avaient amassé de grandes richesses et étaient connus dans l’Allemagne pour les plus opulents négociants. Charles Quint passant en Italie, et delà par la ville d’Augsbourg, [30] leur fit l’honneur de loger chez eux. Pour lui marquer leur reconnaissance, ils le régalèrent d’un fagot de cannelle, [31] marchandise, comme l’on sait, de très grand prix ; et lui ayant montré une promesse d’une somme considérable qu’ils avaient de lui, ils y mirent le feu et en allumèrent le fagot. Cette action plut sans doute à l’empereur : il devenait quitte d’une dette que les affaires ne lui permettaient pas alors de payer facilement. [5]

- Moréri 1707, tome 2, pages 22‑23 – Caligula [32] affectait de représenter en sa personne toutes les divinités : pour être appelé le nouveau Jupiter, [33] il se fit dorer la barbe et prenait un foudre à la main ; tantôt, il se parait du trident de Neptune, [34] du caducée de Mercure, [35] de la lyre d’Apollon, [36] du bouclier de Mars [37] et de la massue d’Hercule ; [38] quelquefois, il s’habillait comme Vénus, [39] avec une couronne de myrrhe, [40] quelquefois comme Diane, [41] avec le javelot et le carquois. Lorsque, lassé de ressembler aux dieux, il voulait rentrer dans la condition des hommes, son habit ordinaire était un manteau brodé d’or, enrichi de perles et de diamants. Souvent, pour se donner la réputation de brave, il endossait le corselet d’Alexandre, [42] qu’on avait tiré de son tombeau, et presque toujours, il marchait avec les ornements triomphaux la couronne d’or et de laurier, le bâton d’ivoire, la robe bordée de pourpre et la casaque brochée à palmes. [6][43]

- Moréri 1707, tome 4, page 95 – Les rois de France n’ont pas été les premiers qui aient fait publier des ordonnances rigoureuses contre le luxe. Il y avait chez les Romains la loi Oppia, ainsi nommée du nom de C. Oppius, tribun du peuple : [44] cette loi défendait l’excessive dépense des habits, et même l’usage des carrosses ; il n’était pas permis aux dames romaines de porter plus d’une demi-once d’or sur leurs robes, encore ne devaient-elles être que d’une seule couleur ; elles ne pouvaient aussi aller en carrosse dans la ville ou à mille pas environ, à moins qu’elles ne fussent engagées par une cérémonie de religion et par la nécessité bienséante d’assister aux sacrifices. Au reste, il faut remarquer que cette loi ne fut exécutée que pendant vingt ans. Les femmes, toujours ambitieuses de paraître magnifiques, exercèrent tant de brigues qu’elles la firent abolir. Elles n’attendent pas aujourd’hui que la loi soit abolie car elles ne laissent pas, malgré les défenses, de continuer leur luxe et d’augmenter leur faste. [7][45]

- Moréri 1707, tome 3, page 475 – Il est étrange que les Romains, si judicieux dans leurs lois, aient autorisé un crime le plus directement opposé à la justice : ils consacrèrent un temple à la déesse Laverne, [46] qu’ils croyaient être l’intendante des larcins et la protectrice des voleurs ; ce temple leur servait d’asile et ils pouvaient en assurance y aller partager le fruit de leur brigandage. Horace a ainsi exprimé le caractère de cette divinité : [47]

Pulchra Laverna

Da mihi fallere, da justo sanctoque videri,

Noctem peccatis et fraudibus objice nubem. [8]Quelle religion, qui adorait des divinités auxquelles on pouvait faire de telles prières, et adresser des vœux aussi criminels !

- Moréri 1707, tome 2, page 209 – La joie produit quelquefois des accidents aussi funestes que la plus grande tristesse. Chilon, [48] un des sept Sages de la Grèce ; [49] mourut de plaisir en embrassant son fils qui avait été couronné aux Jeux olympiques. [9][50]

- Moréri 1707, tome 2, page 697 – Le pape Étienne vii, [51] successeur de Formose, [52] fâché de ce que ce pape avait été transféré du siège de Port [53] à celui de Rome, regarda cette action comme une espèce de concubinage, d’adultère, de bigamie, car il disait que c’était quitter une épouse légitime pour en prendre une nouvelle, contre les lois. Étienne vii, peut-être plus animé par la haine qu’il avait contre Formose que par un vrai zèle de religion, fit déterrer son corps et l’ayant mis, revêtu des ornements pontificaux, dans la chaire papale, il lui reprocha qu’il avait violé les règles de l’Église et le condamna, comme s’il eût été vivant : on le dépouilla des ornements sacrés, on lui coupa les trois doigts qui lui servaient à donner la bénédiction, et on le jeta ensuite dans le Tibre avec une pierre au col. Quand même Formose aurait mérité une condamnation si rigoureuse, cette punition exercée après sa mort scandalise plus la religion qu’elle n’est capable d’en maintenir la pureté. [10][54]

- Moréri 1707, tome 2, page 652 – Quelques auteurs attribuent à Eschyle, [55] poète grec, l’invention de la tragédie. Sans entrer dans cette dissertation, une remarque suffit : les représentations de ses pièces étaient si terribles que, la première fois qu’il fit jouer les Euménides, plusieurs enfants qu’on avait menés au théâtre y moururent de frayeur, et quelques femmes grosses y accouchèrent. Ce grand succès n’empêcha pas que Sophocle, [56] beaucoup plus jeune que lui, ne lui fût préféré. [11][57]

- Moréri 1707, tome 3, page 172 – Le philosophe Hegesias, [58] qui vivait du temps de Platon, [59] avait le don de persuader, jamais homme n’a été plus pathétique. Si nous en croyons Valère Maxime, [60] les paroles de ce philosophe exprimaient tellement, dans l’esprit de ses auditeurs, l’usage des choses qu’elles représentaient, qu’ayant parlé des maux de la vie, la plupart de ceux qui l’écoutaient prenaient la résolution de se tuer de leurs propres mains. [61] Afin d’empêcher le cruel effet d’une si vive persuasion, l’on défendit à Hegesias de prononcer de semblables discours. [12]

- Moréri 1674, page 633 – Qu’il est bien vrai que le mérite n’est pas toujours récompensé, et que la fortune est rarement l’apanage de la science ! Homère était si misérable qu’il se vit contraint de mendier son pain. [13][62] Si le sort d’un bon poète fut tel, doit-on plaindre celui des mauvais auteurs qui languissent dans la misère ? ou plutôt, n’est-on pas en droit d’envier la fortune de quelques gens qui parviennent sans esprit, et qui vivent honorablement de leurs biens, pendant que leurs écrits les déshonorent ?

- Moréri 1707, tome 2, page 194 – Le maréchal Taunequi du Châtel, [63] grand favori du roi Charles vii, [64] eut pour récompense de ses importants services un triste exil. Une preuve qu’il ne le méritait pas, ou qu’il conservait toujours une parfaite reconnaissance pour son maître, fut l’empressement qu’il eut de revenir à la cour, quoique fort âgé, sitôt qu’il apprit la mort de ce prince : il dépensa 30 000 écus pour les funérailles de Charles vii, que tout le monde avait négligées. Cette générosité a donné lieu à l’inscription mise depuis sur le drap mortuaire du roi François ii, « Où est maintenant Taunequi du Châtel ? ». Par là, on reprochait aux courtisans le peu de soin qu’ils avaient < à > rendre les derniers devoirs à leur maître. [14]

- Moréri 1707, tome 3, pages 257‑258 – Le Sénat avait mis un rude impôt sur les femmes de Rome. Aucun avocat n’osant parler en leur faveur, Hortensia [65] prit seule le parti de toutes les personnes de son sexe : elle plaida leur cause devant les triumvirs avec tant d’éloquence et de feu qu’elle obtint que la plus grande partie de l’argent qu’elles devaient payer leur soit remboursé. [15][66]

- Moréri 1707, tome 1, page 237 – Aulu-Gelle [67] rapporte qu’un esclave nommé Androclus [68] prit la fuite et se cacha dans une caverne. Là il trouva un lion qui le caressa en lui présentant le pied, d’où il lui arracha une épine. Quelque temps après, cet esclave fut exposé aux bêtes dans l’amphithéâtre ; le lion, qui avait aussi été pris et mis dans le même lieu, reconnut son bienfaiteur et le défendit. Cette aventure surprenante valut la liberté à Androclus. [16]

- Moréri 1707, tome 3, page 599 – Lycurgue, roi de Thrace, [69] voyant que ses sujets étaient trop adonnés au vin, [70] fit arracher toutes les vignes de son royaume. Les poètes ont pris là occasion de feindre que ce roi était ennemi de Bacchus [71] et que les dieux, pour le punir, avaient permis que, dans le transport d’une fureur violente, il se coupât les jambes. [17][72]

- Moréri 1707, tome 4, pages 240‑241 – Phocion, [73] général d’armée des Athéniens, avait trois belles qualités : il était bon citoyen, grand orateur, illustre capitaine. Alexandre eut plusieurs occasions d’estimer son courage et son désintéressement. Lorsque ce roi mourut, le peuple d’Athènes voulut faire des réjouissances publiques parce qu’il se trouvait débarrassé d’un ennemi puissant et d’un vainqueur toujours terrible. Phocion s’y opposa adroitement, soit qu’il crût toujours indigne de se réjouir de la mort d’un grand homme, soit qu’il voulût faire entendre aux Athéniens que braves comme ils étaient, ils n’avaient point d’ennemis à craindre. Aussi les fit-il alors souvenir qu’ils n’avaient perdu qu’un seul homme contre Philippe [74] dans la bataille de Chéronée. [75] Le peuple, qu’un trop grand mérite blesse, condamna injustement Phocion comme traître à sa patrie ; mais les Athéniens connurent bientôt le tort qu’ils avaient eu de le faire mourir. Pour réparer une faute si grande, ils élevèrent une statue et condamnèrent à mort Agnonidès, [76] son accusateur. Une chose bien digne de la générosité de Phocion, interrogé avant que de mourir s’il n’avait rien à dire à son fils, [77] fut de répondre qu’il lui recommandait seulement d’oublier les injures du peuple athénien. Il s’en souvint, ce fils tendre et reconnaissant, car par ses soins, les auteurs de la mort de son père se virent condamnés à celle qu’ils méritaient. [18][78]

- Moréri 1707, tome 2, page 731 – On n’est jamais blâmé de se montrer jaloux des prérogatives de son rang. Quintus Fabius Maximus, fils d’un ancien dictateur, [79] voyant son père qui venait à lui sans descendre de cheval, lui envoya dire de mettre pied à terre. Bien loin de murmurer contre l’orgueil apparent de son fils, il l’embrassa et lui dit : « Je voulais voir si tu savais ce que c’est d’être consul. » Cet illustre romain, plus dévoué à l’honneur de sa patrie que sensible aux complaisances de la nature, aimait mieux avoir un fils qui sût maintenir à propos les droits de sa charge que de se voir à contretemps respecté par un consul, à qui lui-même devait alors du respect. [19]

- Moréri 1707, tome 2, page 732 – Un médecin célèbre dans le seizième siècle nommé Fabrizio [80] avait en partage deux choses très rares : une science fort étendue, un désintéressement parfait. Il exerçait son art gratuitement ; les amis piqués de reconnaissance l’obligèrent d’en recevoir des marques ; il mit tous leurs présents dans un cabinet particulier où l’on voyait cette inscription sur la porte : Lucri neglecti lucrum. [20][81] La République de Venise [82] lui assigna un revenu de deux mille écus, et l’honora d’une statue et d’une chaîne d’or.

Nous n’avons point de médecin en France qui soit curieux d’une telle inscription. Moi-même, qui me pique quelquefois de désintéressement, je ne voudrais pas que tout le monde me connût cette qualité : des gens qui ne l’auraient pas en abuseraient ; et faciles à retenir leur argent, ils se moqueraient du médecin qui mépriserait les richesses.

- Moréri 1707, tome 4, page 526 – Jean-Baptiste Sapin, [83] conseiller au Parlement de Paris, envoyé à Tours et en Espagne en qualité d’ambassadeur de Charles ix, roi de France, fut pris par un parti de la garnison d’Orléans. Le chef du parti, violant toute sorte de droits, le fit pendre dans la place de l’Étape, [84] la condamnation < étant > fondée sur ce qu’il avait persécuté ceux qui faisaient profession de la Religion évangélique. [85] On apporta à Paris le corps de cet illustre conseiller. Le Parlement prit la défense et déclara solennellement que c’était lui-même qu’on avait outragé indignement. Il lui rendit en corps les derniers honneurs par de magnifiques funérailles dans l’église des Augustins, [86] où est dressée cette épitaphe digne d’un vrai défenseur de la foi ; la glorieuse cause de sa mort y est marquée en ces termes :

Quod antiquæ et Catholicæ Religionis adsertor fuisset, turpissimæ morti addictus < … > honestam et gloriosam pro Christi nomine et Christiana Republica mortem perpesso.

Ainsi le nom de Jean-Baptiste Sapin malgré l’infamie de son supplice, dont toute la honte retombe sur les huguenots, fera toujours très grand honneur à ces illustres descendants. C’est la juste réflexion du Père Maimbourg [87] qui rapporte ce trait dans son Histoire du calvinisme. [21]

- Moréri 1707, tome 2, page 556 – Horace [88] se moque ingénieusement d’un nommé Druso, misérable historien qui vivait du temps d’Auguste : [89] comme il était fort riche et qu’il prêtait de l’argent aux uns et aux autres, il obligeait ses débiteurs d’entendre et d’applaudir ses ouvrages. [22] Quand de certains auteurs voudront me lire leurs pièces, il faudra que je leur doive ou qu’ils payent entièrement ma complaisance. Encore y en a-t-il de si pitoyables que tout l’or du monde ne m’engagerait pas de les approuver.

- Moréri 1674, pages 372‑373 – On dit d’un avare qu’il a l’âme crasse, je porte l’origine de cette expression jusqu’au consul Crassus, [90] qui était extrêmement riche et qui, pour le devenir encore plus, faisait un vil commerce d’esclaves. Il acquit tant de biens qu’il fit un festin public au peuple romain ; il donna même à chaque citoyen autant de blé qu’il en pouvait manger durant trois mois. Ses richesses se montaient à près de cinq millions : aussi n’estimait-il pas un homme opulent s’il n’avait de quoi entretenir une armée. Son avarice était insatiable, il pilla le trésor du Temple de Jérusalem [91] et emporta de la Judée des dépouilles inestimables. Ce lâche et vil attachement au bien lui fit entreprendre la guerre contre les Parthes ; ils le prirent, lui coupèrent la tête et l’apportèrent à Clau, l’un de leurs rois ; [92] ce prince fit couler de l’or fondu dans la bouche de Crassus afin d’assouvir la passion qu’il avait eue pour les richesses. [23][93][94]

- Moréri 1707, tome 3, page 753 – Mermeroë, [95] capitaine persan, après avoir passé sa jeunesse dans les fatigues de la guerre et se voyant réduit à ne pouvoir marcher ni se servir de ses bras, se fit porter en litière au milieu des troupes pour y donner conseil et inspirer du courage. La récompense de ses belles actions fut l’honneur que l’on faisait aux personnes de mérite : selon la coutume des Persans, ses parents exposèrent son corps en pleine campagne sans autre sépulture, persuadés, suivant la superstition extravagante du pays, qu’ayant vécu en homme de bien, il ne manquerait pas d’être aussitôt dévoré par les chiens ou par les bêtes féroces, ce qui était pour eux la marque la plus infaillible de leur prédestination ; au lieu qu’ils croyaient que ceux dont les cadavres n’étaient point mangés par les bêtes étaient tombés en la puissance des démons, et c’étaient ceux-là dont les parents déploraient la misérable destinée. [24][96][97]

- Moréri 1707, tome 2, page 515 – Sénèque [98] parle d’un certain Didyme, [99] natif d’Alexandrie et fils d’un vendeur de Salines : jamais homme n’a été si laborieux que ce Didyme, il composa jusqu’à trois mille cinq cents traités différents, ce qui le fit nommer Bibliolathas, voulant dire que ses livres étaient en si grand nombre que lui-même l’oubliait ; il a la réputation d’un habile grammairien. [25][100] Nous n’avons point d’auteurs qui produisent tant d’ouvrages : ce n’est pas qu’ils aient moins de démangeaisons d’écrire, mais le talent leur manque ; au reste, on n’en voit que trop qui pourraient fort bien se passer de mettre au jour un nombre infini de volumes, car cette fécondité de leur plume ne prouve que mieux la stérilité de leur esprit, c’est une terre fertile en chardons qui ne produit jamais de bon grain.

- Moréri 1707, tome 1, page 413 – Atticus, [101] fils d’un illustre Athénien, [102] eut si peu d’esprit qu’il ne put apprendre l’alphabet. [103] Son père, qui était riche, lui donna vingt-quatre serviteurs ; chacun avait figure d’une lettre peinte sur l’estomac ; à force de les voir et de les appeler, Atticus connut ses lettres et apprit à lire, mais il n’apprit que cela. [26][104]

- Moréri 1707, tome 1, pages 109‑110 – L’Albane, [105] fameux peintre bolonais, [106] épousa en secondes noces une femme qui n’avait pas beaucoup de biens, mais qui était belle. Ce parti lui fut plus avantageux qu’un autre : il servit à le perfectionner dans son art, car la beauté de sa femme devint son modèle toutes les fois qu’il voulait peindre une Vénus, les Grâces [107] et les autres déesses. Il eut des enfants si beaux qu’ils furent les originaux de tous les petits Amours que l’on voit représenter dans les tableaux. Monsieur Mignard [108] a suivi en cela la manière de l’Albane : tous les beaux visages que l’on voit dans la galerie de Saint-Cloud [109] sont d’après celui de sa fille. [27][110]

- Moréri 1707, tome 1, page 611 sur Mattheo Bissario – On loue avec raison la piété de Constantin [111] qui, pour faire honneur au pape Sylvestre, [112] dans Rome, prit la bride de son cheval. L’empereur Vinceslas témoigna le même respect pour le pape Grégoire xi. [113] Anastase [114] rapporte que Pépin, [115] père de Charlemagne, [116] rendit un semblable honneur au pape Étienne iii < sic pour : ii > [117] lorsqu’il vint en France. [28][118]